Préambules anatomiques

● Qu’est-ce que le canal carpien ?

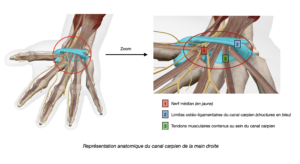

Le canal carpien est une loge ostéo-fibreuse du poignet, permettant sa compartimentation pour le passage de certaines structures anatomiques. Le canal carpien est limité en arrière et sur ses côtés par les os du carpe (hamatum, capitatum, trapézoïde et trapèze) et en avant par le ligament annulaire du carpe, aussi appelé « rétinaculum des fléchisseurs », qui est une membrane fibreuse.

Il contient les tendons des muscles fléchisseur superficiel et fléchisseur profond des doigts, le tendon du long fléchisseur du pouce, le tendon du fléchisseur radial du carpe (dans une loge qui lui est propre), et le nerf médian.

● Anatomie du nerf médian :

Le nerf médian est un nerf du membre supérieur, mixte, c’est à dire ayant un rôle sensitif et moteur.

‣ Origine :

Il né du rachis cervical, étant formé par la réunion de la branche médiale du faisceau antéro-latéral et de la branche latérale du faisceau antéro-médial du plexus brachial, au niveau de la région axillaire, en avant de l’artère axillaire. Les racines rachidiennes dont dépend le nerf médian sont C5, C6, C7, C8 et T1 au niveau cervical.

‣ Trajet :

Dans la fosse axillaire, il se dirige en bas et en dehors en accompagnant l’artère axillaire. Il devient ensuite vertical et accompagne l’artère brachiale dans le canal brachial avant de déboucher dans la gouttière bicipitale médiale. Puis il devient oblique en bas et en dehors, passe derrière le Lacertus Fibrosus, devient vertical en passant successivement entre les deux chefs du rond pronateur sous l’arcade du fléchisseur commun superficiel, pour cheminer dans l’avant-bras entre le muscle fléchisseur commun superficiel et le muscle fléchisseur commun profond, donc entre les plans superficiel et profond de la loge antérieure de l’avant-bras. Il passe enfin dans le canal carpien en avant du tendon fléchisseur commun superficiel destiné au doigt II. Au cours de son trajet, le nerf médian distribue de nombreuses branches collatérales.

‣ Terminaison :

A la sortie du canal carpien, le nerf médian se divise en nerfs thénariens, en nerfs digitaux palmaires communs et en nerfs digitaux palmaires propres.

‣ Rôle moteur :

Le nerf médian est moteur pour les muscles de la loge antérieure de l’avant-bras (sauf le fléchisseur ulnaire du carpe et les deux chefs médiaux du fléchisseur commun profond), pour les muscles de la loge thénar (sauf l’adducteur du I et le chef profond du court fléchisseur du I), et pour les deux premiers muscles lombricaux. La fonction motrice du nerf médian est donc de contrôler la flexion de la main, l’opposition du pouce (notamment la pince pouce / index) et la pronation de l’avant-bras (mouvement qui permet d’amener la paume de la main vers le sol).

‣ Rôle sensitif :

Le nerf médian est sensitif pour une partie de la main :

-

- à la face palmaire : il gère la sensibilité de toute la peau latéralement à l’axe du IV, sauf la base de la loge thénar

- à la face dorsale de la main : il innerve les 2 ème et 3 ème phalanges des doigts II et III, et la moitié latérale du doigt IV

Qu’est-ce que le syndrome du canal carpien ?

Le syndrome du canal carpien est la résultante de la compression du nerf médian lors de sa traversée au sein du canal carpien du poignet. Il s’agit d’une pathologie fréquente, avec une prévalence de 1 % dans la population en France. On estime ainsi que chaque année en France, 600 000 personnes sont affectées par le syndrome du canal carpien, ce qui en fait le « syndrome des défilés » le plus répandu et un motif de consultation fréquent.

Il touche surtout les femmes de plus de 50 ans et les femmes enceintes dans leur troisième trimestre de grossesse.

Étiologies

Dans plus de 50 % des cas, il n’y a pas de cause connue et identifiable. On dit alors que le syndrome du canal carpien est idiopathique. Dans l’autre moitié des cas, il est possible d’identifier :

- des mouvements répétés et / ou postures nocives liés à des activités extra-professionnelles : jardinage, bricolage, ménage, activité sportive contraignante, etc …

- des mouvements répétés et / ou postures nocives liés à des activités professionnelles :

-

- mouvements répétés de flexion / extension du poignet comme dans les tâches de conditionnement et d’emballage de produits

- la torsion du poignet lors de l’utilisation répétée d’un tourne-vis

- la forte sollicitation de la pince pouce-index comme dans la manipulation fréquente d’une pince ou l’utilisation répétée d’un sécateur

- la réalisation de travaux demandant une force statique prolongée du poignet

- la réalisation de travaux entraînant des vibrations importantes au niveau du poignet

- la réalisation de travaux exécutés dans un environnement de travail froid

- des séquelles de traumatismes : séquelles de fractures de l’extrémité inférieure du radius, formation d’un cal vicieux consécutif, etc …

- des origines endocriniennes : hypothyroïdie, diabète, acromégalie, grossesse …

- des origines rhumatismales : ténosynovite inflammatoire (polyarthrite rhumatoïde), ténosynovite infectieuse, arthrose du poignet, kyste synovial …

- des dépôts intra-canalaires : goutte, chondrocalcinose, rhumatisme apatitique, etc …

- des causes rares : anomalies anatomiques congénitales (notamment la présence d’un muscle surnuméraire au sein du canal carpien), tumeur intra-canalaire (lipome, hémangiome …)

Les signes cliniques du syndrome du canal carpien

Plusieurs symptômes sont présents dans le syndrome du canal carpien, apparaissant le plus souvent de manière progressive :

- des paresthésies à type de fourmillements, engourdissements, picotements dans le territoire du nerf médian de la main, c’est à dire du pouce à la moitié latérale du 4 ème doigt, surtout au niveau de leurs extrémités

- une hypoesthésie (diminution de la sensibilité) dans le bout des doigts du pouce à la moitié latérale du 4 ème doigt

- des décharges électriques et / ou brûlures sur le trajet du nerf médian, une sensation de lourdeur et de crampes dans l’ensemble de la main voire de l’avant-bras, des douleurs mal localisées pouvant diffuser de l’avant-bras jusque dans l’épaule et au niveau du rachis cervical

- une fatigabilité musculaire appelée « parésie » notamment de la flexion du pouce, de la flexion de l’index et de la pince pouce / index : tendance à « lâcher » les objets, difficulté à ouvrir un bocal ou une bouteille, perte de dextérité de la main, etc …

- une recrudescence nocturne entraînant des réveils la nuit, mais aussi une recrudescence matinale de ces signes

- parfois une amyotrophie (« fonte musculaire ») du versant externe de l’éminence thénar de la main

Traitements

Une prise en charge adaptée est essentielle et varie selon la sévérité et l’impact des symptômes du syndrome du canal carpien dans la vie quotidienne.

- le traitement est d’abord dit « conservateur » dans les formes précoces et paucisymptomatiques :

-

- prévention : mise en place de stratégies d’évitement ou de compensation des gestes et efforts favorisants les symptômes, adaptation du poste de travail, limitation des efforts trop importants de la main, etc …

- mesures non pharmacologiques : port d’une attelle nocturne de repos du poignet et des doigts, port d’une attelle de fonction la journée, thérapies manuelles : rééducation en kinésithérapie (massage, renforcement, étirements musculaires adaptés, etc …) et prise en charge en ostéopathie

- les traitements médicamenteux : il consistent en la prescription d’antalgiques et / ou anti-inflammatoires, par voie orale ou parfois par infiltrations

- l’intervention chirurgicale : elle est proposée dans les formes plus évoluées, lorsque la douleur est réfractaire aux traitements conservateur et médicamenteux. Cette chirurgie se fait en ambulatoire et consiste à libérer le nerf médian lors de son passage dans le canal carpien en sectionnant le ligament annulaire du carpe

La prise en charge du syndrome du canal carpien en ostéopathie

L’ostéopathie peut accompagner un patient souffrant d’un syndrome du canal carpien dans la réalisation de son traitement conservateur.

L’ostéopathie peut accompagner un patient souffrant d’un syndrome du canal carpien dans la réalisation de son traitement conservateur.

L’objectif d’une prise en charge en ostéopathie est de traiter les éventuelles dysfonctions somatiques (altération de la mobilité, de la viscoélasticité ou de la texture des composantes du système somatique) diagnostiquées plus ou moins à distance du nerf médian irrité au sein du canal carpien et pouvant participer à l’entretien de la symptomatologie du patient, pour permettre ainsi de potentialiser les effets du traitement dit « conservateur ».

L’ostéopathe peut par exemple être amené à traiter une restriction de mobilité d’une articulation propre du poignet, mais aussi plus à distance du coude et de l’épaule, un trouble de tonicité musculaire de l’environnement tissulaire du nerf médian à proximité du poignet, une perte d’élasticité fascia de l’avant-bras, etc …

L’ostéopathe mettra en place les techniques les plus adaptées, les plus confortables et surtout les plus efficaces pour prendre en charge au mieux son patient. Elles peuvent être de différents types selon l’objectif du praticien. Il peut choisir de concentrer son action sur la mobilité ostéo-articulaire grâce à des techniques manipulatives ou des techniques de mobilisation passive. Il peut aussi choisir de spécifier son action sur des troubles de tonicité musculaire grâce à des techniques de ponçage, myotensives ou bien encore d’étirements spécifiques. Il peut également choisir d’agir sur l’élasticité aponévrotique grâce à des techniques plus spécifiques à visée fascia, etc … Enfin, il peut pratiquer des techniques à visée « neurodynamique », particulièrement adaptées pour la prise en charge d’un syndrome du canal carpien en ostéopathie, permettant ainsi de mobiliser le tissu nerveux et plus précisément le nerf médian atteint.

En bref, l’ostéopathe dispose d’un panel de techniques qu’il inclus dans un traitement holistique afin de permettre la meilleure prise en charge possible pour son patient !

Si vous avez une question sur cet article « Ostéopathie et syndrome du canal carpien », n’hésitez pas à me contacter !