Le syndrome de compression du nerf saphène donne des symptômes pour lesquels les patients peuvent consulter en ostéopathie. Voici dans cet article tout ce qu’il y a à savoir à son sujet !

Préambules anatomiques : le nerf saphène, branche terminale du nerf crural

Le nerf crural (ou nerf fémoral) forme, avec le nerf obturateur, une des deux branches terminales du plexus lombaire. Il a un rôle à la fois dans la perception de la sensibilité mais aussi dans la mobilité des membres inférieurs.

‣ Origine :

Il né du rachis lombaire, étant formé par la réunion des rameaux dorsaux des racines L2, L3 et L4, qui émergent respectivement entre la 2 ème et la 3 è ème lombaire (racine L2), entre la 3 ème et 4 ème lombaire (racine L3) et entre la 4 ème et la 5 ème lombaire (racine L4).

‣ Trajet :

Après la réunion de ses racines, le nerf crural longe le bord externe du muscle psoas, à la face interne de l’os iliaque. Il passe ensuite sous l’arcade crurale en dehors de l’artère iliaque externe puis fémorale. Après un court trajet dans la cuisse, le nerf crural se divise en quatre branches terminales disposées selon deux plans : un plan superficiel avec les nerfs musculo-cutanés médial et latéral et un plan profond avec le nerf du quadriceps et le nerf saphène.

‣ Terminaison :

- le nerf musculo-cutané médial : il est à l’origine d’une branche motrice profonde pour le muscle pectiné et le muscle long adducteur. Il donne aussi une branche sensitive superficielle pour la face interne de la cuisse

- le nerf musculo-cutané latéral : il donne des rameaux musculaires pour le muscle sartorius et des rameaux cutanés pour l’innervation sensitive de la face antérieure de la cuisse. Il donne également le rameau accessoire du nerf saphène

- le nerf du quadriceps : il donne quatre branches pour le rectus femoris, le vaste médial, le vaste latéral et le vaste intermédiaire

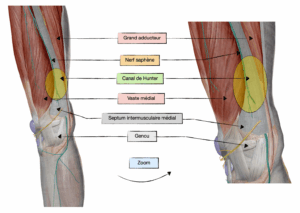

- le nerf saphène : c’est un nerf exclusivement sensitif qui naît en dessous du ligament inguinal. C’est la plus longue et la plus volumineuse des branches terminales du nerf crural. Le nerf saphène a un trajet vertical vers le bas en étant satellite de l’artère fémorale. Il traverse le canal des adducteurs, aussi appelé canal de Hunter, délimité par : en avant, le muscle sartorius, en dehors, le muscle vaste médial et en dedans, successivement le long adducteur puis le grand adducteur. Juste au dessus du genou, le nerf saphène perfore le septum intermusculaire médial de la cuisse. Sur son trajet, le nerf saphène donne plusieurs branches collatérales :

-

- un rameau cutané fémoral pour l’innervation sensitive de la face interne de la cuisse et du genou

- un rameau cutané tibial pour l’innervation sensitive de la face interne de la jambe

- un rameau articulaire pour la partie interne du genou

Le nerf saphène se termine en deux branches terminales :

- une branche patellaire pour l’innervation sensitive de la rotule

- une branche jambière qui innerve la moitié interne de la jambe, la malléole interne, le cou de pied et le bord interne du pied

‣ Rôle moteur :

Le nerf crural innerve le muscle pectiné, le muscle iliaque, une partie du muscle psoas, le quadriceps, et le muscle sartorius.

‣ Rôle sensitif :

Le nerf crural assure l’innervation sensitive de l’articulation coxo-fémorale, des régions antérieure et interne de la cuisse, de l’articulation fémoro-patellaire, de la moitié interne de la jambe, de la malléole interne, du cou de pied et du bord interne du pied.

Qu’est-ce que le syndrome de compression du nerf saphène ?

Le syndrome de compression du nerf saphène est un syndrome canalaire se caractérisant par l’irritation du nerf saphène sous le septum intermusculaire médial de la cuisse. Cette atteinte du nerf saphène se localise au niveau du canal de Hunter, au tiers inférieur de la face médiale de la cuisse, localisée en dedans du muscle vaste médial, en avant des muscles long adducteur et grand adducteur et en arrière du muscle sartorius.

Étiologies

Plusieurs processus physiopathologiques peuvent être responsables du syndrome de compression du nerf saphène :

- origine « statique » : en général, c’est le rétrécissement d’une zone anatomique inextensible, d’origine pathologique ou traumatique qui entraîne un phénomène compressif pour le nerf sur son trajet. Il peut par exemple arriver suite à l’apparition d’un kyste ou encore d’une tumeur, ou bien encore suite à un choc direct avec hématome ou après une intervention chirurgicale en raison de la formation de tissu cicatriciel, notamment suite à la mise en place d’une prothèse de genou

- origine « dynamique » : dans ce type d’atteinte, la compression du nerf dépend plutôt de la réalisation de mouvements répétitifs et / ou de postures contraignantes irritatifs pour le nerf. Cette compression du nerf saphène d’origine dynamique peut ainsi survenir à la suite de la réalisation de mouvements de flexion / extension du genou répétés, notamment chez les athlètes pratiquant des sports de course, de saut ou chez des sportifs tels que des footballeurs ou cyclistes. Les travailleurs manuels qui exercent des professions nécessitant des positions prolongées accroupies ou agenouillées ou qui réalisent des mouvements répétitifs des membres inférieurs peuvent aussi être concernés : jardiniers, artisans …

- origine « statico-dynamique » : la compression du nerf tibial dépend ici de phénomènes mixtes, à la fois statiques et dynamiques

Les signes cliniques du syndrome de compression du nerf saphène

Les symptômes du syndrome de compression du nerf saphène sont inconstants, intermittents, majoritairement unilatéraux et présents uniquement la journée. Nous retrouvons :

- une douleur localisée au tiers inférieur de la face médiale de la cuisse, à la face interne du genou, notamment lors de l’extension contre-résistance de la jambe

- des décharges électriques et / ou brûlures sur le trajet du nerf saphène, en direction du genou

- des paresthésies à type de fourmillements, engourdissements, picotements sur ce même trajet

- une hypoesthésie (diminution de la sensibilité au toucher léger) sur le territoire du nerf saphène

- une fatigabilité musculaire à l’effort, appelée « parésie » du quadriceps à la montée des marche, au changement de position de assis à debout, à la station prolongée debout, à l’appui unipodal du membre inférieur atteint (difficulté à mettre un pantalon sans s’asseoir, ce qui signe le « test du pyjama »)

Diagnostic

Le diagnostic du syndrome de compression du nerf saphène repose fréquemment que sur la clinique. En effet, l’électromyogramme, qui est l’examen de référence pour détecter une éventuelle souffrance d’un nerf, ne permet souvent pas de mettre en évidence son atteinte lorsque sa compression est d’origine dynamique.

Dans ce cas là, son diagnostic repose alors sur ce qu’on appelle la « Triade de Hagert » :

- une douleur ou « point gâchette » au point de compression du nerf saphène dans le canal de Hunter, 5 à 8 cm au dessus et en dedans du bord supérieur de la patella

- une perte de force du quadriceps avec faiblesse à la flexion de hanche, jambe tendue

- un « Scratch Collapse Sign » mettant en évidence une irritation nerveuse du nerf saphène à la cuisse

Traitements

Une prise en charge adaptée est essentielle et varie selon la sévérité et l’impact des symptômes du syndrome de compression du nerf saphène dans la vie quotidienne :

- le traitement est d’abord dit « conservateur » dans les formes précoces et paucisymptomatiques :

-

- prévention : mise en place de stratégies d’évitement ou de compensation des gestes et postures favorisants les symptômes, adaptation de l’activité physique voire arrêt du sport entraînant les symptômes quelques semaines, K-Tape, etc …

- mesures non pharmacologiques : port transitoire d’une attelle de fonction au genou pour limiter la réalisation des mouvements douloureux, rééducation en kinésithérapie (massage, étirements musculaires adaptés, etc …), port de semelles podologiques, prise en charge en ostéopathie

- les traitements médicamenteux : il consistent en la prescription d’antalgiques et / ou d’anti-inflammatoires, par voie orale ou parfois par infiltrations, de myorelaxants

- l’intervention chirurgicale : elle est proposée dans les formes plus évoluées, lorsque la douleur est réfractaire aux traitements conservateur et médicamenteux. Cette chirurgie se fait en ambulatoire sous anesthésie loco-régionale et permet une récupération immédiate une fois le nerf saphène libéré dans le canal de Hunter

La prise en charge du syndrome de compression du nerf saphène en ostéopathie

L’ostéopathie peut accompagner un patient souffrant d’un syndrome de compression nerf saphène dans la réalisation de son traitement conservateur.

L’ostéopathie peut accompagner un patient souffrant d’un syndrome de compression nerf saphène dans la réalisation de son traitement conservateur.

L’objectif d’une prise en charge en ostéopathie est de traiter les éventuelles dysfonctions somatiques (altération de la mobilité, de la viscoélasticité ou de la texture des composantes du système somatique) diagnostiquées plus ou moins à distance du nerf tibial irrité sous l’arcade du muscle soléaire et pouvant participer à l’entretien de la symptomatologie du patient, pour permettre ainsi de potentialiser les effets du traitement dit « conservateur ».

L’ostéopathe mettra en place les techniques les plus adaptées, les plus confortables et surtout les plus efficaces pour prendre en charge au mieux son patient. Elles peuvent être de différents types selon l’objectif du praticien. Il peut choisir de concentrer son action sur la mobilité ostéo-articulaire grâce à des techniques manipulatives ou des techniques de mobilisation passive. Il peut aussi choisir de spécifier son action sur des troubles de tonicité musculaire grâce à des techniques de ponçage, myotensives ou bien encore d’étirements spécifiques. Il peut également choisir d’agir sur l’élasticité aponévrotique grâce à des techniques plus spécifiques à visée fascia, etc … Enfin, il peut pratiquer des techniques à visée « neurodynamique », particulièrement adaptées dans le cas de la prise en charge d’un syndrome de compression du nerf saphène, permettant ainsi de mobiliser le nerf saphène afin de stimuler son glissement dans son environnement tissulaire et de stimuler sa vascularisation intraneurale.

En bref, l’ostéopathe dispose d’un panel de techniques qu’il inclus dans un traitement holistique afin de permettre la meilleure prise en charge possible pour son patient !

Je vous remercie d’avoir lu cet article « Ostéopathie et syndrome de compression du nerf saphène » ! Retrouvez de nombreux autres articles à découvrir dans la rubriques « Le Saviez-vous ? » !